邱贻可深夜发文回应谩骂,将孙颖莎推上“孤岛”,莎莎曾说真心话

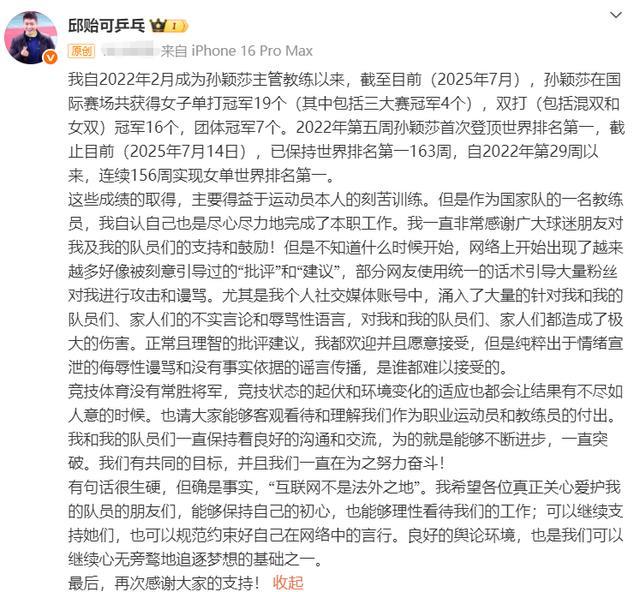

孙颖莎主管教练邱贻可深夜发长文回应近期的舆论以及谣言,并列举出自己在担任孙颖莎教练员期间取得的一系列成绩。

网上炸开了锅,有人说她和教练邱贻可的关系"不一般",还有人拿着放大镜分析两人的互动细节。这场风波到底怎么回事?邱贻可得回应为何会将孙颖莎推向“孤岛”?今天咱们就来扒一扒这出"师徒情深"被误读的大戏。

事情要从孙颖莎的美国之行说起。这次比赛冠军为0,回国后教练邱贻可发了一段长文,既表达了对网络传言的无奈,也为自己这些年的付出做了澄清。字里行间透着一种"我真的尽力了"的委屈。

看到这里,你是不是想起了那些年被误解的经历?明明用心做事,却被人指指点点说三道四。邱教练的心情,大概就像一个被冤枉的好学生,明明认真完成作业,却被老师怀疑抄袭。

邱贻可在回应中说了句大实话:"竞技体育没有永远的胜者。"这话听起来简单,道理却深刻得很。

孙颖莎这些年拿了多少冠军?世界杯、世锦赛、奥运会,金牌拿到手软。但网上有人因为一次失利就质疑教练的能力。

说到底,竞技体育就是这样残酷。今天的冠军明天可能就是亚军,这不是谁的错,而是体育本身的魅力所在。如果每场比赛都能预知结果,那还有什么看头?

想象一下,一个运动员从十几岁开始就跟着同一个教练训练,日复一日地在训练馆里挥汗如雨。教练不仅要指导技术,还要关心运动员的心理状态、生活起居。这种朝夕相处的关系,确实容易产生类似父女的深厚感情。

孙颖莎曾经公开说过:"邱教练是我最信赖的人之一。"这话听起来平常,但对运动员来说,信任就是一切。在高压的比赛环境下,如果运动员对教练没有百分百的信任,技战术再好也发挥不出来。

在邱贻可发布长文之后,网上同时也出现了另一种声音,这次邱贻可被“网暴”的根本原因就是美国大满贯孙颖莎两项比赛没有夺冠,总结一下还是因为输球。

当初陈幸同淘汰孙颖莎,陈幸同被骂;陈梦战胜孙颖莎,陈梦被骂,王曼昱战胜孙颖莎,王曼昱被骂,当然明眼人都知道这并不是运动员本人的行为,粉丝的行为并不应该让运动员买单,但如果这次邱贻可因此辞职,那么孙颖莎将会被推上“孤岛”。

现在的网络就像一个超级放大镜,任何细节都被无限放大。运动员和教练的一个眼神、一个动作,都可能被解读出十八种含义。

说到这里,我们不妨换个角度看问题。孙颖莎的成功,真的只是她一个人的功劳吗?

答案显然是否定的。除了她自己的天赋和努力,背后还有教练的悉心指导、队医的健康保障、陪练的配合训练,甚至包括后勤人员的默默付出。这是一个完整的团队,缺一不可。

就像一台精密的机器,每个零件都有自己的作用。你不能说发动机最重要就忽略其他部件,也不能因为某个螺丝松了就否定整台机器的价值。

邱贻可作为教练,承担的责任远比外人想象的重。技术指导只是基础,心理疏导、战术制定、临场应变,哪一样都不简单。更重要的是,他要在关键时刻给运动员信心和支持。

回到这次争议的核心:孙颖莎这次比赛没拿冠军,是不是教练的问题?

这个问题本身就有毛病。竞技体育的魅力就在于不确定性,如果结果都能提前预知,那还叫什么竞技?

况且,一个运动员的职业生涯很长,不可能每次都夺冠。即使是乒乓球女皇邓亚萍,也有输球的时候。关键是要从失败中吸取经验,为下次比赛做准备。

孙颖莎还年轻,未来的路还很长。一次失利算不了什么,重要的是保持好的心态,继续努力训练。而作为球迷,我们应该给她更多的理解和支持,而不是在她低谷的时候落井下石。

孙颖莎和邱贻可这对师徒,用实际行动诠释了什么叫专业。面对网络上的各种声音,他们选择用成绩说话。这种态度值得我们学习和尊重。

下次再看到类似的争议时,不如先问问自己:我真的了解这项运动吗?我的判断是基于事实还是猜测?给当事人一些理解和空间,或许比盲目跟风更有意义。