燃烧RACE | 崇礼168越野赛的宏大与失落

独家抢先看

11117名选手,7个组别。上周末举行的崇礼168越野赛是世界最大规模的越野跑赛事之一。作为一个2017年创办,已经走过来近10年的赛事,从现场到网上都吸引着巨大的关注和讨论。在近距离观察和参赛后。能够感受到这场赛事巨大的能量和在宏大之下的不少运营层面的问题与挑战。

▶️欢迎收看本期内容的 视频版,关注爱燃烧视频号,发现更多精彩~

📻也欢迎开车、喜欢播客的朋友收听本期内容的 音频版。

ps. 更多精彩播客内容,欢迎在 小宇宙app 上关注我们的账号“山迹街9号”(里面有爱燃烧的专栏)。

今年初 ACG (耐克旗下户外品牌)官宣赞助崇礼168越野赛,无疑让大家对这场赛事的预期瞬间提升。不仅因为耐克作为世界运动第一品牌的影响力,还有从2013年来赞助上海马拉松之后,让参赛选手能够直观感受到的上海马拉松在参赛体验方面的提升。不少人期待耐克除了带来赞助费之外,还能让赛事体验发生变化。

从参赛体验来看,耐克在强烈影响比赛,但是极度的力不从心。

赛事呈现方面有非常明显的耐克痕迹,与赛事之前2家运动品牌赞助商哥伦比亚和阿迪达斯比起来。耐克不仅在自己的赞助商区域做着品牌呈现,在起终点会场,赛道,赛事物料无处不呈现耐克设计的橙白配色的品牌赛事元素。

无论是庆典广场地面贴着的巨大的赛事地图中ACG的植入,还是70公里组别起跑前无人机的表演,整个赛事耐克的“主场气场”非常强烈。这也是耐克在赛事中非常擅长的品牌传递方式。在每场其赞助的比赛中都进行了大范围的覆盖。而其他级别更高或者平级的赞助商存在感则相比就弱多了,更不用说低级赞助商了。赛道上那些热血又温情的话,也与每个选手产生强烈的共情。诸如 ”往前跑一步,夜就退一步“,这类平时会觉得有些”鸡汤“的话,在夜色中,在暴雨里,在骄阳下会觉得无比贴切和热血沸腾。

在品牌呈现之外,耐克显然还没为越野跑做好准备。ACG产品原有定位更偏向户外活动,并未在越野跑方面有专门的产品线。Nike Trail 是跑步产品线的一条支线,产品数量也非常有限。耐克在崇礼168越野赛现场拿出来的产品矩阵,更像是不同时期,不同设计思路的产品最后做了个“大拼盘”。

在赞助运动员方面,黄雪梅拿下了 70公里组别女子冠军,属于马拉松选手来“代打”了一场越野赛。耐克还没有越野跑运动员的“储备”,以至于大家纷纷猜测谁会成为耐克在国内第一名签约的越野跑选手。在凯乐石,HOKA,阿迪达斯,Salomon 等一众品牌已经签约了大量精英选手的情况下,耐克的候选人并不多。

除此之外,耐克还没建立越野跑用户社区。这也是一个品牌长期运营的过程。越野跑用户社区不仅是用户,还有核心运营者,小规模比赛,日常户外山野训练。这些相比在城市马路和操场运营的活动更难一些。

除了耐克的赞助外,崇礼168越野赛在商业方面的运营也达到了非常的高度。无论是品牌赞助还是购买摊位在现场展示产品售卖都极为丰富。有HOKA,UA这类成熟大牌,也有WAXE,Outopia这类越野跑的新锐品牌。从饮料,耳机,运动手表,肌效贴,能量补给品牌,再到关联性不是那么强的啤酒,咖啡,披萨俨然一个小型展会。从展会规模到赞助商数量来看在世界范围越野赛几乎是最强的。

崇礼168越野赛还有丰富完整的衍生品。小到冰箱贴,大到玩偶,服装。在衍生品的展台可以看到上百种各种衍生品。应该远超其他越野赛,甚至跟大型马拉松衍生品相比也毫不逊色。

翻看赛前公众号发布的内容,大量是跟酒店预定,照片预售等赛事衍生服务相关的内容。崇礼168越野赛在赛事的商业化运营方面渗透到每个环节。相对其他大部分国内外越野赛还以报名费作为主要收入来源,崇礼168的收入来源更多元化,商业能力看上去无比强大。哪怕跟大量by UTMB赛事比起来也更胜一筹。

为了在山野里承载足够多的选手,也为了更多合作伙伴利益。崇礼168越野赛时间拉长到了3天,如果加上100km和168km组别提前一天到达领物的时间就是4天时间。阿那亚,云顶,太舞...这些分布在不同区域的起点给选手和组委会都制造了一个巨大的空间距离。比赛中除了选手,工作人员之外,还有政府相关部门,赞助商,媒体,合作伙伴,亲属,观众。这些人群形成了巨大的人潮。

时间,空间,人流的扩大让赛事形成了无数交接面和细节,运营强度呈几何规模扩大。

从个人参赛感觉,整个崇礼赛事处于大框架完整,细节顾及不过来不停打补丁状态。赛事的每个环节都有,但流程中有无数需要工作人员现场发挥的部分。

我在参加30km比赛时,补给站已经有冰水,冰可乐了。而且西瓜等清凉水果开始大量供应。跟前2天社交媒体其他组别选手“吐槽”的情况完全不同。这显然是组委会“快速”调整赛事补给,补救的情况。但高温气候起码赛前1周左右就基本能够确定了,组委会显然并没有太多预案和“高温”补给准备。在“舆情”出现之后再进行调整,补充。

在赛道上这种细节方面的缺失更是随处可见。部分路口,多个组别通过时需要指明不同方向时,缺少牌子指示。而是放了个扩音喇叭的反复语言播放提示。这个扩音喇叭我不知道是不是事后补救放在那里的,参赛的海外选手也不知道能不能听懂中文。部分拉高的铁丝网没有明确的警示,少量黏贴的警戒带白天还能辨识,夜间通过的选手能不能发现。过水沟的小桥并未做特别提示,对光线好的白天不是问题,在晚上就不知道能否在头灯下辨识清楚了。诸如此类的问题在崇礼这种村镇小路,荒野,林道组合而成的赛道中。组委会显然尽力在解决路标清晰,别跑错的问题。但对安全性,赛道指示性,标识的辨识度之类的问题没有精力去思考。

终点庆典广场集中体现赛事运营强度与实际不匹配的状态。做为上万人的赛事,庆典广场集中了赞助商,各类工作人员,媒体,冲过终点线的选手,来领包的其他选手,围观市民。每个人都按自己想法在庆典广场穿梭,晃荡。没有动线,没有区域控制,没有流程。即使不跟大型会议活动或者展会比起来,就是跟马拉松比赛比较,也很难想象选手的冲刺线路上各种人随意穿梭,选手的亲朋,品牌摄影师,围观观众在赛事的所有区域都任意出入。大家还像是越野赛早期几百个爱好者在山谷草地出发和重现的状态。但崇礼168越野赛早已变成“庞然大物”。庆典广场的状态被抱怨和吐槽的并不多,但这是赛事运营不够流程化和结构化的最大表现。

服务几万人在山里,在小镇要远比在城市里难得多。海量物资,人员,设备都要长距离运输,配置。没有太多可依赖的公共交通,运输服务。每一个缺失之后的调整和补救都是缓慢的。崇礼168越野赛不能再用几个爱好者的工作人员 + 若干短期干杂活的志愿者临时组队的普通越野赛模式来组织运营如此大规模的比赛了。每个环节的复杂度和专业度都需要花大量时间去设计执行。

整场比赛体验下来,崇礼168越野赛的基础服务是合格的,跟赛事有关的服务部分完整。气候,补给适应程度,路况地貌其实都是赛事的一部分。做为户外荒野的赛事活动很难像城市或场馆赛事那样可控。社交媒体上却有大量“负面的”内容。每个选手按自己的体验去评价本无可厚非。只是在这个算法时代,社交媒体的力量像是双刃剑给了赛事力量,也影响改变了赛事的面貌。

在小红书上看到一句有趣的评论 “三夫户外不应该称作赛事公司,而应该叫MCN (多频道网络,KOL代理人)。因为赛道上有成百上千要拿这场比赛起号的网红。”

大量的选手在参加比赛之外。自己拍,让朋友拍。图片,视频。赛前,赛中,赛后从各个社交媒体平台喷涌而出。影响力虽然没法跟社会热点或主流行业重大事件相比。但因为参与者众多,又在一个小众爱好中。影响力非常巨大。它们实时影响着赛事运营。

2017年崇礼168第一次举办时只有2000多名选手,目前已经有10000多名选手。几年时间选手规模扩大5倍。这其中良好的口碑,社交媒体上吸引人的图片和视频起了巨大的推波助澜作用。如此艰苦的体育比赛中有大量女性跑者,在30km组别中跟男性跑者数量几乎接近,在最艰苦的 168km组别中,女性跑者也超过1/5。除了这几年更多女性参与户外运动之外,社交媒体让更多人了解越野跑,吸引女性用户参与也功不可没。

今年崇礼赛事的官方视频和图片依旧精彩,鼓舞人心。在雪如意出发的70公里组别,几乎是我看过的最震撼的越野跑出发现场。高端,灯火通明的体育场,华丽的无人机表演,出发后头灯在山野里形成的犹如巨龙般的光影搭配着天空璀璨的星光。

在雪如意出发的70公里组别场景

但这些混杂甚至淹没在社交媒体上抱怨功能饮料,抱怨赛道,抱怨温度,抱怨收容车,抱怨赛事物资等诸多抱怨声中。对山野的热爱,对自我的发现,对不同环境的挑战的声量弱了。一眼在社交媒体看去,仿佛是大家参加旅行团体验不好回来的“吐槽”。

网上关于今年崇礼168的一些评价

也许大部分人对赛事是满意的,但社交媒体的声量是由流量引导的。享受过流量带来的声名鹊起,也得承受流量冲击的负面评价。崇礼168越野赛显然还没适应这几年社交媒体的变化。各个平台的官方账号更像是信息标准发布端口,在标准化的发布的内容中大量还是与赞助商,商业化有关的内容。关于选手的内容比例不高。

赛前为了提前了解下赛道信息,我打开了电子档赛事手册,在前几页密密麻麻的赛事组织架构,标准信息介绍之后。我看了赛道图和海拔高度,再具体一点的信息没有找到。选手得不到信息细节就无法建立真实预期。当想象预期与现实有差异的时候,各种抱怨就接踵而至。

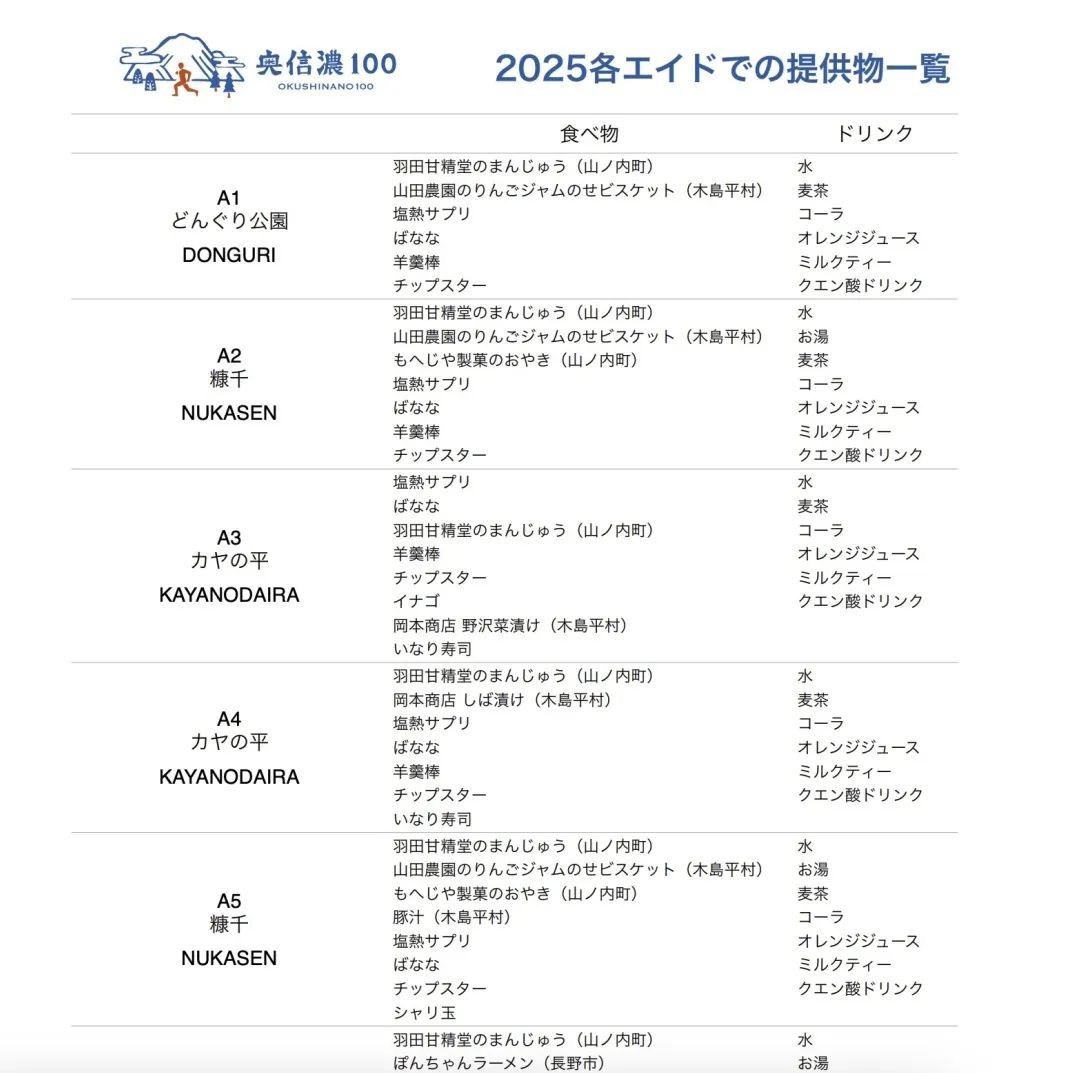

相比较我参加过的各类日本越野赛,组委会除了标准的官方信息外,会在社交媒体上实时同步大量跟赛事有关的细节。比如今年4月份参加的平尾富士越野赛,组委会赛前一周在社交媒体发布线路上还有残雪的图片和信息。让大家对温度和路况都有概念。比如6月份参加的奥信浓100越野赛,组委会对每个补给站的补给物资,下撤情况提前都做了详尽的说明。比如对不能退赛的CP点赛前就做了清晰说明,除非紧急受伤救援,否则无论关门还是退赛都要在前一个点退或者自行走到下一个点才有退赛接驳车。7月份志贺高原100越野赛,赛事总监KOJI录制了一个10多分钟的视频,详细讲解了赛道和参赛注意事项。相比赛道里程,海拔这些冰冷的数字,听上去更具体和真实。这些沟通都是具体而有效的。

今年奥信浓100越野赛,组委会提前发布的详细补给信息

每年志贺100越野赛,

组委会都会提前发视频告知选手注意事项

社交媒体建立了新的流量和沟通方式,做为双刃剑。崇礼168越野赛似乎还未适应那些具体的,细致的,人格化的沟通方式。官方的发布信息无论如何滴水不漏,官方图片视频无论怎么样精彩,终究是一个渠道,一种模式。在广泛的内容面前,总有些力不从心。社交媒体时代的沟通方式已经变化了。

崇礼作为滑雪胜地,从街边关闭的雪具店和商铺可以看出来,其他季节一般是安静的。崇礼168越野赛显然是在淡季为属地吸引用户,为商家带来收益的重大活动。赛事官方数据显示 93%的选手来自河北之外。比赛期间酒店一房难求,餐厅热闹喧嚣。不停接单的网约车司机。当地干杂活的工人,广告打印店这几天都有做不完的生意。当地给赛事巨大的支持,因为选手除了带来了人流,带来了消费,也带来了物价。在崇礼的几天中,感觉吃饭等方面的物价比北京还贵,根本不像是一个河北的县城。

一些本地商品展位

对各方面都有经济回报的前提下,吸引更多的选手显然是各方面的期待。但这个河北北部的县城,飞机无法直达,北京出发定不到高铁票,从北京自驾开车至少要3,4小时。100公里和168公里周五开跑,周四就要请假出门的安排。每一个方面都在增加选手参赛的难度和成本。为了能吸引选手“克服”各种困难来参赛,越野跑组委会往提供“丰盛”的赛事补给,“豪华”的参赛物资,“保姆般”的赛事服务。每当有一个比赛做出特别的“补给”和“服务”之后,在一片“好评”之外,就迅速成为了用户心中默认的“行业标准”。

在支付报名费,花了时间,舟车劳顿,耗尽体能之后的参赛,选手似乎有理由要求“更多”。但作为一项在户外组织的长距离,充满挑战的赛事。组委会和选手相互之间的责任“边界”究竟应该在哪里?“过度”宣传的“保姆般”服务是不是会让选手不再依赖自身的判断和准备,是否会吸引到各种能力不符合的选手?热爱越野跑,对户外风光环境的体验,对自我能力的检查才是赛事值得去体验的部分,但是焦点都变成了赛事补给和赛事物资。如果关注吃喝,可以留在城市里去餐厅点外卖。如果关注赛事物资,可以逛街或者电商上买。没必要付费给组委会,在无比辛苦后吃点东西,拿点装备。

在“激烈”的行业竞争中,相对打造特色,控制规模,在“补给”,“物料”和“服务”方面“卷起来”确定性更高。因为组委会,属地,赞助商都需要更多的选手和影响力。“没有赛后补给区”,“补给的功能饮料好像有问题”,”西瓜供应不足“诸如此类每一个方面都可能产生不满。

崇礼168越野赛是全国进入夏季后少有的越野赛事。明年它就要迎来创办之后的第10个年头了。它的规模,商业化程度在越野跑这个领域是世界级的。但如此”庞大“的规模和影响力却没有让其获得像UTMB,西部100,FUJI100一样的经典性。相比这些赛事,崇礼168的”补给“,”赛事物资“,”服务“都更好。但崇礼168越野赛需要适配各方的需求之外,也要思考怎样才能长久形成自己的风格。

“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。

Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”